「またクレームが来た…もう限界かもしれない。」

もしあなたが今、そう感じてこの記事を開いたのなら、その悩みは決して“あなたのせい”ではありません。

訪問リハビリは、他のどんな医療・介護サービスよりもクレームが起こりやすい――

しかし、その理由の多くは“現場スタッフの努力不足”ではなく、

構造的な問題や、仕組みの不備に隠れています。

ポイント

この記事では、表には出にくいクレームの裏側から、利用者・家族・スタッフの視点までを徹底解説。

「クレーム対応がつらい…」「どう向き合えばいいの?」という疑問に、あなたが明日から使える具体策とともに答えていきます。

読めばきっと、クレームへの不安が“改善へのヒント”に変わります。

Contents

訪問リハビリのクレームが多い理由と背景

「訪問リハビリってクレームが多いって本当?」「なぜこんなに怒られやすいの…?」

もし、あなたが現場で働いていてこの疑問を抱いたなら、決してあなただけではありません。

実際、訪問リハは病院・施設と比較して、クレーム発生率が高くなりやすい構造があります。

しかし、その背景を理解すれば、クレームは「怖いもの」ではなく、利用者理解を深める大切なヒントになります。

ここでは、“訪問リハ特有のクレームが起きる仕組み” を現場目線でわかりやすく解説していきます。

「訪問リハの“価値”や働き方を収入面から知るならこちら」

なぜ訪問リハビリにクレームが発生しやすいのか

訪問リハでクレームが起こりやすいのには、明確な理由があります。

病院や施設と違い、訪問リハは利用者の「生活空間」に踏み込むサービスだからです。

① 利用者の“生活の流れ”に介入するため、違和感が生まれやすい

訪問リハでは、利用者宅にあがり、生活環境そのものに触れます。そのため以下のような違和感が生まれやすいのです。

- 片付け方・掃除・生活習慣への価値観の違い

- 家族との関係性・家庭内ルールの違い

- 「前の担当はこうしてくれた」の比較

これらは病院では起こりにくい“生活視点ならではの摩擦”。

PTに悪意がなくても、誤解が生まれやすいのです。

② 利用者の“期待値”が高い

病院ではチームで支えるため、利用者は「担当者1人」に期待を集中しません。

しかし訪問では、

「このPTが全部なんとかしてくれる」

という期待が一人に集中します。

そのため、少しの言葉遣いや表情の変化でもクレームにつながるケースがあります。

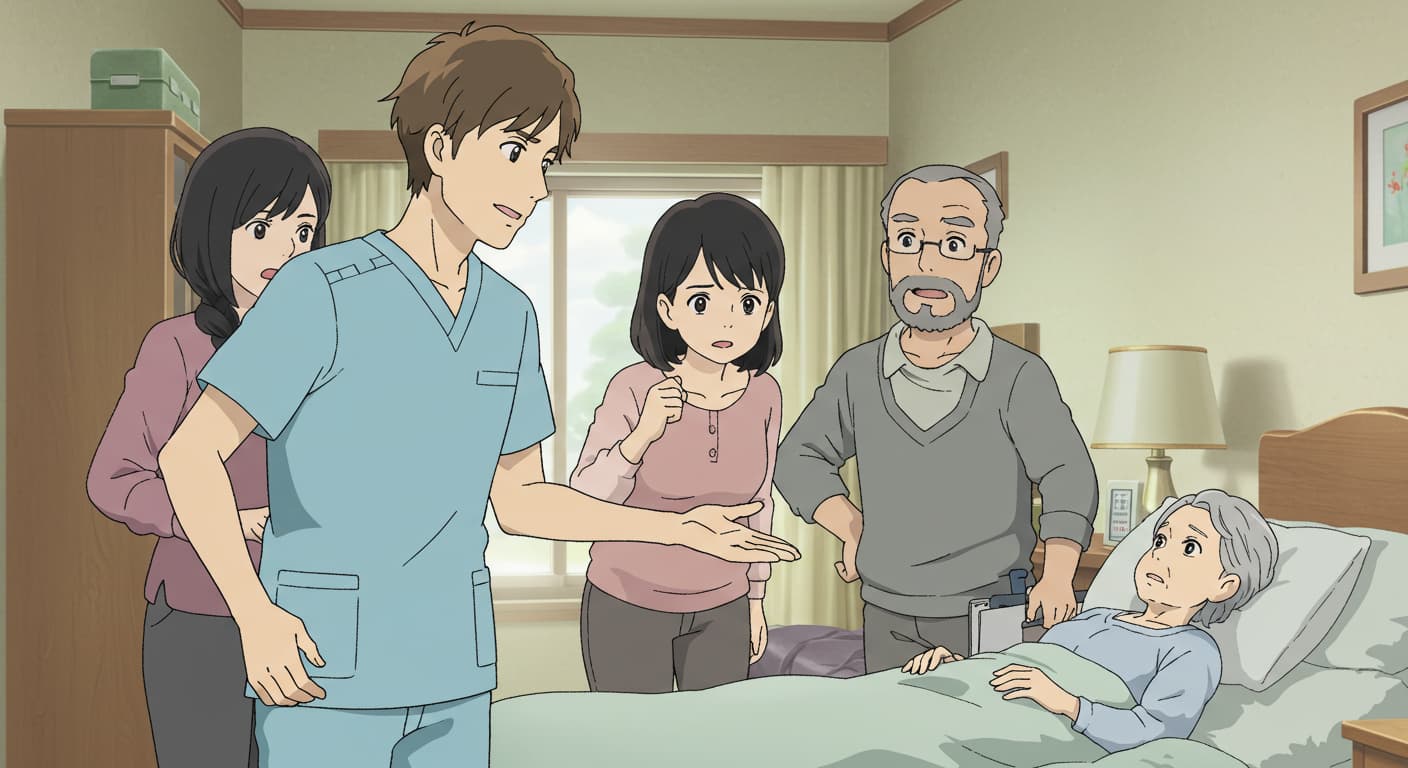

③ 感情の揺れやすい対象(高齢者・家族)と深く関わる

精神状態や体調に敏感な利用者や、介護疲れの家族は、どうしても強い不満や不安を抱えやすく、PTに感情が向くことも。

この構造を理解しているかどうかで、クレーム対応のストレスは大きく変わります。

読者(利用者・家族・スタッフ)が「クレーム」で検索する本当の理由

「訪問リハ クレーム」と検索する人は、大きく3タイプに分かれます。

① 利用者・家族:不満を抱えており“正しい訴え方”を知りたい

利用者側は以下の悩みを抱えて検索することが多いです。

- 担当PTの対応が雑に感じる

- 態度・言葉遣いが気になる

- 時間が短い・説明が不十分

- どこに相談すれば良いかわからない

つまり、クレームではなく、「困っているけど言いづらい」という心理が隠れているのです。

② スタッフ(PT・OT・ST):なぜクレームが多いのか理由を知りたい

- 自分だけよく怒られる気がする

- どうしたらクレームが減るのか知りたい

- 自信をなくして辞めたくなっている

現場スタッフにとってクレームは「メンタルに直撃する」ため、理由を知りたいという検索行動につながります。

③ 経営者・管理者:「クレーム対応の仕組み」を知りたい

管理者は、

- クレーム対応のマニュアル作り

- スタッフ教育

- 利用者満足度の向上

といった目的で検索することが多いです。

つまり、「クレーム」は単なる不満ではなく、 立場によって求めている情報がまったく違うのです。

訪問リハビリの特性と他サービスとの違い

訪問リハは病院・デイサービスなど他のサービスと性質が大きく異なります。この違いこそが、クレームの発生率に影響しています。

① 病院との違い:環境が管理されていない

病院は環境・リスク管理が徹底されています。

しかし訪問先は、

- 片付いていない部屋

- 家族の介入

- ペット

- 騒音・生活音

といった「安全が保障されない環境」での業務。どんなに丁寧に対応しても、トラブルの母数は増えます。

② 施設との違い:複数スタッフでフォローできない

施設では他スタッフがクッションとして入れますが、訪問は「一対一」。

フォローが入らないため、小さな違和感がそのままクレームに発展しやすいのです。

③ デイサービスとの違い:サービスの見え方が違う

デイはレクリエーションや入浴など“わかりやすい成果”がある一方、訪問リハは専門性が高く、成果が見えにくいです。

そのため、

「何をしてくれているのかわからない」

という不満につながりやすくなります。

これらの違いから、訪問リハはどうしてもクレームが生まれやすい構造になっているのです。

実際にあった訪問リハビリのクレーム事例とその内容

訪問リハビリでは、病院や施設に比べてクレームが発生しやすい構造があります。

そのため、現場では「またクレームか…」「自分だけ責められている気がする」と悩む理学療法士が少なくありません。

しかし、クレームにはパターンがあり、その背景を理解することで、多くのトラブルは予防できるようになります。

本章では、実際に現場でよくあるクレーム事例を「利用者・家族側視点」「スタッフ側視点」の両面から詳しく解説します。

「休めない訪問リハの背景を詳しく知るにはこちら」

よくあるクレームのパターン【利用者側視点】

利用者や家族から寄せられるクレームは、決して“理不尽”だけではありません。多くの場合、生活環境に踏み込む訪問リハ特有のズレや誤解から生まれています。

① 挨拶や態度が悪い

訪問リハで最も多いクレームのひとつが「態度」に関するものです。

- 玄関での声が小さい・目が合わない

- 表情が暗く、やる気がなさそうに見える

- なんとなく冷たく感じる

利用者は訪問リハの時間を「今日の楽しみ」にしているケースも多く、セラピストの第一印象・雰囲気は想像以上に評価に直結します。

② 技術が期待外れ

「前の担当者のほうが良かった」「病院の時と比べて物足りない」

など、技術に対する評価もクレームの原因です。

訪問リハは生活動作・環境調整が中心であり、病院のように“ハードな運動”をするわけではないため、利用者が「物足りない」と感じやすいのも特徴です。

③ 約束の時間に来ない

訪問リハは移動があるため、どうしても時間が前後してしまいます。

- 渋滞や天候で遅れた

- 前の利用者の緊急対応が長引いた

- 初回説明が伸びた

こうした状況を説明しなかった場合、「時間にルーズだ」「連絡がない」とクレームにつながります。

④ プライバシー配慮不足

訪問リハは家の中に入るため、利用者は「生活を見られる」ことに敏感です。

- 家の片付けや生活状況への無意識な発言

- 家族構成や金銭的な話題に触れてしまう

- 玄関周りでの声が大きく、近所に聞こえてしまう

こうした行動は、利用者に不快感や不信感を生みやすく、訪問特有のクレームとして多発します。

よくあるクレームのパターン【スタッフ側視点】

一方で、訪問リハスタッフが「これは困る…」と感じるクレームもあります。

利用者・家族だけでなく、現場スタッフが抱える負担やストレスにも触れてみましょう。

① 過度な要求やモンスタークレーマー

訪問リハは1対1の関係が濃くなるため、利用者によってはPTに依存したり、過度に要求したりするケースがあります。

- 診療時間以外の相談・電話が頻繁に来る

- 本来のリハ範囲を超えた要求(掃除・買い物)

- 気に入らないとすぐに事業所に連絡する

このようなモンスター化は、担当者のメンタルを消耗させ、離職につながる大きな原因となっています。

② 家族との意思疎通不足

訪問リハは利用者本人よりも家族の不満が爆発するケースが非常に多いです。

- 家族同士の方針が統一されていない

- リハの目的や内容が共有されていない

- 「もっと歩けるようにしてほしい」など非現実的な期待

家族の“介護疲れ”がクレームの裏側に潜んでいることもあり、訪問では避けて通れない部分です。

③ 法的・倫理的に難しい要望

PTが対応できない領域(医療行為・介護行為)が明確に存在するにも関わらず、

- 爪切りや服薬管理などの医療行為を依頼される

- 掃除・洗濯・買い物など家事代行の依頼

- 移乗介助の方法を強要される

このような要望は、断ると不満につながり、クレームに発展するケースも少なくありません。

クレームがエスカレートするケース

訪問リハのクレームは、適切に説明・対話を行えば多くが解決できます。しかし、対応が遅れたり、すれ違いが続くとエスカレートしやすいのも事実です。

① 「伝えたつもり」が積み重なると不信感に変わる

遅刻・内容変更・方針のズレなど、小さなことでも説明不足が続くと、

「この人は信用できない」

という感情に変わります。

② 第三者(ケアマネ・家族)の介入で炎上しやすい

家族の解釈違いやケアマネの伝言ミスが加わると、問題が増幅します。

本来は小さなズレが、関係者を巻き込むことで“クレーム案件化”してしまうのです。

③ 感情的な発言があると「人格否定」と受け取られやすい

利用者は高齢で感情が揺れやすいことも多いため、ほんの些細な発言でも誤解されやすい傾向があります。

結果的に、話が大きく捻じ曲がったまま管理者へ伝わるケースもあります。

こうした背景を理解しておくことで、現場でのクレーム対応の負担は大幅に軽減されます。

クレームが発生する根本的な原因

訪問リハビリのクレームは、決して「担当者の能力不足」「利用者のワガママ」だけで起こるわけではありません。

むしろ、訪問リハ特有の構造的な問題が影響しているケースが非常に多いのです。

ここでは、なぜ訪問リハはクレームの温床になりやすいのかを深掘りします。

背景を理解することで、現場でのストレスが大きく減り、対応の質も向上します。

「“患者対応に自信が持てない”と感じるならこちらを」

サービスの説明不足と認識のズレ

訪問リハビリのクレームの7〜8割は、実は「説明不足」が原因だと言われています。利用者・家族との認識がずれたままリハビリが進むと、どんなに技術があっても不満に繋がります。

① 「訪問リハでできること・できないこと」の曖昧さ

病院と違い、訪問リハは“医療行為と生活支援の境界線”が曖昧に見えやすい場所です。

利用者は「爪切り」「処置」「家事の手伝い」などをお願いしてしまうことがありますが、これらは法的にPTの業務範囲外。

ところが、事前に丁寧な説明がないと、

- なんで断られたの?

- 前の人はやってくれたのに

- 冷たい対応をされた

と誤解され、クレームにつながります。

② リハビリの「成果」に関する期待値のズレ

利用者は回復を強く願っていますが、訪問リハの対象者は「維持・予防」が中心。そのため、成果が目に見えにくく、期待と結果が食い違いやすいのです。

説明が不足すると、

- 何をやっているかわからない

- 良くなっている気がしない

- もっと強いリハビリをしてほしい

と不満に変わります。

③ 家族間での理解度の違い

利用者本人は納得していても、家族内で認識がズレているとクレームが発生します。

- 本人:無理せずゆっくりやりたい

- 家族:もっと歩けるようにしてほしい

このように複数のステークホルダーが関わる訪問リハならではの難しさがあります。

コミュニケーションの質と量の問題

訪問リハは1対1で深く関わる分、コミュニケーションの不足や誤解がクレームに直結しやすい特徴があります。

① 短時間訪問による説明不足

訪問リハは1回20〜40分と限られた時間。

その中で、

- 移動

- バイタルチェック

- リハビリ実施

- フィードバック

をこなすため、説明が簡略化されてしまいがちです。

「話を聞いてくれない」「説明してくれない」 という典型的なクレームは、この構造的な時間の制約が原因です。

② 利用者の精神的な揺れに左右される

訪問リハの対象者は、加齢・疾患・生活不安などで気持ちが揺れやすい状態にあります。

そのため、普段なら気にならない言葉も、「冷たく言われた」「怒られた」と受け取られることがあります。

③ 家族との連携が不足すると誤解が生まれやすい

特に訪問時に家族が不在の場合、意思疎通が難しくなります。

後で家族が利用者から話を聞き、

- 本来とは違う解釈で受け取る

- 利用者の不満がそのまま家族の怒りになる

という“伝言ゲーム式のクレーム”が発生しやすいのです。

スタッフ教育と管理体制の不備

クレームは必ずしも現場スタッフの責任とは限りません。むしろ、事業所全体の「仕組み」の問題で起こるクレームが非常に多いです。

① 新人教育が不足している

訪問リハは病院とは全くの別物。しかし、十分な同行期間がなく現場に出されるケースは少なくありません。

- 家族との関わり方がわからない

- 生活環境調整の知識が不足している

- トラブル対応の基礎が未習得

こうした状態で訪問に出ると、クレームが増えるのは当然です。

② 管理者のサポート不足

訪問リハは一人で利用者宅に行くため、管理者のフォローが弱いとスタッフが孤立します。

結果として、

- クレームの相談相手がいない

- 対応方針が曖昧

- ストレスを抱えやすい

という悪循環に陥ります。

③ 組織としてのクレーム対策が整備されていない

優良事業所は、

- クレーム対応マニュアル

- スタッフ研修

- 利用者満足度の定期チェック

などを整備していますが、中には「現場任せ」の職場も少なくありません。

このような事業所では、小さなズレが蓄積し、不満が大きなクレームへと発展します。

つまり、クレームの根本原因は「個人のミス」ではなく “説明・連携・組織力の不足”にあると言えます。

クレームを未然に防ぐための具体策

訪問リハビリのクレームは、実は「起きてから対処する」よりも「起きる前に予防する」方が圧倒的に簡単です。

しかし、多くのPTは忙しさのあまり、事前の説明や細かなコミュニケーションが不足しやすく、それが誤解や不信につながります。

ここでは、

今日から現場で使える「クレームを未然に防ぐ最も効果的な方法」を、“実務レベルのテクニック”として徹底解説します。

「担当変更を求められたときの具体的な対処法はこちら」

訪問前の説明で必ず伝えるべきポイント

ほとんどのクレームは、初回説明で「何をどこまで伝えられたか」で決まります。訪問リハの専門性や制限をしっかり伝えることで、期待値のズレを防げます。

① 訪問リハでできること・できないこと

- 医療行為はできない(爪切り・処置・服薬管理など)

- 家事代行はできない

- リハビリの主目的は「維持・改善」であり即効性は限定的

ポイントは、「できません」で終わらせず、代替案を提示すること。

② 訪問時間の前後は起こりうること

天候・交通・前訪問の延長など、訪問リハには時間が前後する要因が多いです。

そのため初回訪問で、

「10分前後する可能性がありますが、必ず連絡します」

と伝えるだけで時間クレームの8割は防げます。

③ リハビリの成果の見え方

訪問リハは日常生活動作の改善が中心で、病院のような“劇的な改善”は起こりにくいもの。

「できるようになること」より「生活が楽になること」を重視します

と伝えると、利用者の評価は安定します。

初回訪問で信頼関係を築くテクニック

クレームは「信頼関係が築けていない場面」で起きます。初回訪問での“印象形成”は、実はリハ内容よりも重要です。

① 玄関での第一印象がすべてを左右する

- いつもより大きめの声ではっきり挨拶

- 必ず目を合わせて笑顔で名乗る

- 玄関に入る前に「失礼します」「靴はこちらでよろしいですか?」と確認

これだけで「礼儀がしっかりしている」と感じてもらえ、 態度・マナー関連のクレームは激減します。

② 利用者の価値観を否定しない

生活空間には、その人のルールや歴史があります。

部屋の散らかり・物の配置・生活習慣に対して、“否定的な言葉”を一切出さないことが非常に重要です。

③ 初回は必ず「共感の時間」を作る

いきなりリハを始めず、最初は以下を聞くだけで信頼が急上昇します。

- 今までどんな生活をしてきたのか

- これからどう過ごしたいのか

- 日常で困っていること

共感があるだけで、後の小さなトラブルにも寛容になってもらえます。

日々の記録・報告でトラブルを防ぐ方法

訪問リハは「記録の質=トラブル予防力」と言われます。事実、クレームの多い事業所では共通して、

・記録が簡素・家族やケアマネとの報告が少ない・改善経過を共有していない

という特徴があります。

① 利用者が理解しやすい言葉でフィードバック

- 今日の身体の状態

- できるようになったこと

- 次回までの注意点

を3つセットで伝えると、利用者の満足度が圧倒的に上がります。

② 家族へのメモや簡単な説明を残す

家族不在の訪問時は、メモや口頭報告でのフォローが重要です。

「聞いてない」と言われるクレームの大半は、“情報の共有不足”が原因です。

③ ケアマネへの定期連絡

ケアマネとの連携を強化すると、クレームが事業所で止まり、炎上を防ぐ効果があります。

家族も巻き込むコミュニケーションの重要性

訪問リハのクレームは「利用者本人」よりも、家族からのものが多いという事実があります。

家族の理解が深まるほどクレームは減るため、家族とのコミュニケーションは必須です。

① 家族の負担や感情に寄り添う

家族は疲れています。「もっと◯◯してほしい」の裏には、

「しんどい」「余裕がない」

という心の声が隠れていることも多いです。

② 家族の希望を“そのまま採用しない”

無理な要求には、柔らかく理由を添えることが大切。

例)「安全のため、この方法の方が負担が少ないです」

といった説明で受け入れられやすくなります。

③ 定期的に成果・変化を共有する

家族は「本当に良くなっているの?」と不安になるもの。変化が小さくても共有することが信頼に繋がります。

組織としてのサポート体制整備

個人がどれだけ頑張っても、組織に仕組みがなければクレームは減りません。

クレームの少ない事業所は、例外なく“組織力が強い”です。

① クレーム対応マニュアルの作成

対応方法を統一することで、スタッフの負担が減り、利用者の不満も軽減されます。

② 研修・ロールプレイの定期実施

新人教育だけでなく、スタッフ全員で定期的に対応力を磨くことが重要です。

③ 管理者が相談に乗る仕組み

管理者がこまめにフォローする事業所は、スタッフのストレスが低く、離職率も低い傾向があります。

④ クレーム分析と改善サイクル

クレームを個別の事件として扱わず、「組織改善の材料」として扱う事で、長期的にトラブルが減ります。

訪問リハのクレームは「プロとしての技術・態度」以前に、

“仕組みとコミュニケーションによってほとんどが防げる”ものです。

今日からできることから少しずつ取り入れれば、

あなた自身のストレスも利用者の満足度も大きく変わります。

クレーム対応のステップと心構え

訪問リハビリにおけるクレーム対応は、病院や施設以上に“心理戦”が重要です。

なぜなら、訪問リハは利用者・家族との関係性がダイレクトで、

良い対応は信頼を強め、悪い対応は一瞬で不信に変わるからです。

しかし、正しいステップと心構えを身につければ、

クレームは決して「怖いもの」ではなく、サービス改善のヒントになります。

ここでは、“今日から実践できる具体策”を、詳しくわかりやすく解説します。

「他職種との関係で悩んでいるなら、こちらが参考になります」

クレームを受けたら最初にすべきこと

クレーム対応の第一歩は、「事実を確認する」ことではありません。

最初にやるべきことは、利用者・家族の感情を受け止めることです。

① 最初の30秒で「共感」を示す

人は、事実よりも自分の感情を理解してもらえるかで態度が変わります。

例)

「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。」

「お気持ちを聞かせていただけますか?」

このひと言があるだけで、利用者の怒りは半分に沈みます。

② すぐに言い訳しない

「渋滞していた」「忙しかった」「悪気はなかった」などの言い訳は、

火に油を注ぐだけです。

まずは感情を落ち着かせ、その後に説明のステップへ移ります。

③ 管理者への即時報告

訪問リハは1対1の環境のため、スタッフが孤立しやすく、

1人で抱え込むと炎上しやすいのが特徴です。

小さな違和感でも、早めに共有することで大きなトラブルを防げます。

感情的な対応を避けるコツ

クレーム対応でもっとも難しいのは、スタッフ自身が感情的にならないこと。

相手が強く言ってきた場合でも、「守り」や「反論」に走ると悪化します。

① “相手の怒り=自分への人格否定”と捉えない

怒りの裏側には、

- 不安

- 寂しさ

- 期待の裏返し

- 生活へのストレス

など、さまざまな感情が隠れています。

PT個人を攻撃しているわけではないと理解すると、冷静さを保ちやすくなります。

② 一度に100%解決しようとしない

訪問リハのクレームの多くは、段階的に解決するタイプです。

焦らず、

「今日は状況整理」「次回改善提案」「継続フォロー」

とステップを踏むほうが解決が早くなります。

③ 相手の言葉の“本質”を聞く

怒りの表現は荒くても、

実際の不満は「時間が遅れることが多い」「説明が少ない」など本質はシンプルです。

怒鳴り声に意識を奪われず、

“何が問題なのか”だけを丁寧に拾うことが大切です。

解決策の提案と合意形成の進め方

訪問リハビリのクレーム対応で最も重要なのは、

「双方が納得する落としどころ」を作ることです。

① 説明 → 選択肢の提示 → 合意 の流れ

いきなり改善案を提示すると、利用者は「押し付けられた」と感じます。

以下の順番が効果的です。

- 事実と背景の説明(簡潔に)

- いくつかの選択肢を提示する

- 利用者・家族に選んでもらう

人は「自分で選んだ」ことに納得しやすいため、クレームが急速に落ち着きます。

② 具体的で“実行可能な”改善案を出す

抽象的な提案は意味がありません。

例)

×「今後気をつけます」

◎「訪問時間が前後するときは必ず電話します」

◎「リハの内容は毎回メモを残します」

具体性は信頼に直結します。

③ 家族・ケアマネと三者での認識合わせ

複雑なケースでは、当事者だけでは解決しません。

ケアマネを含めた三者で話し合うことで、責任分担が明確になり、再発しにくくなります。

終息後のフォローと再発防止策

クレーム対応は「謝って終わり」ではありません。

むしろ、終息後の対応こそが利用者・家族の信頼を決めます。

① 次回訪問で必ず“再確認”する

「先日の件ですが、改善できていますか?」

とこちらから聞くことで、利用者は

「ちゃんと向き合ってくれている」

と感じ、信頼が大きく回復します。

② 記録に残し、スタッフ間で共有する

訪問リハは担当者個人に情報が偏りやすいため、

記録は必須です。

共有されていないと、

次の担当者が同じミスを繰り返し、再クレームにつながります。

③ 改善策の“継続”で信頼の貯金が増える

改善した行動を続けることで、

利用者の安心感は確実に高まります。

その結果、

小さなミスも許してもらえる関係性に変わっていきます。

④ 組織としてフィードバックを反映する

クレームを「個人のミス」で終わらせると成長しません。

組織として、

- 対応マニュアルの更新

- 研修への反映

- スタッフミーティングでの共有

を行うことで、根本的な再発防止につながります。

訪問リハビリのクレーム対応は「怖い・つらい」というイメージがありますが、

正しいステップを踏めば、利用者満足度も自分のストレスも大きく改善できます。

法的トラブルや深刻なクレームへの対応

訪問リハビリは利用者・家族との距離が近く、クレームが深刻化すると法的トラブルに発展することもあります。

あなたが今この記事を読んでいるということは、

「普通のクレームでは収まらない気がする」

「相手の怒りがエスカレートして不安」

「こっちが悪くないのに責められてしんどい」

と感じているのかもしれません。

まず知っておいてほしいのは、訪問リハのスタッフ1人で抱え込むべき問題ではないということ。

ここでは、法律・リスクマネジメント・現場経験の観点から、「深刻なクレームへの実践的な対処法」を解説します。

「ノルマの負担がトラブルを招く背景を詳しく知るならこちら」

法律的に「してはいけない」対応とは

トラブル時の対応を間違えると、クレームが事業所全体の責任問題に発展することもあります。

以下は絶対にやってはいけない行動です。

① 安易な謝罪で「責任」を認めてしまうこと

法律的には、「責任を認める発言」は不利な証拠になりえます。

例)

×「完全に私のミスです」

×「こちらが悪いので弁償します」

このような発言は 保険適用の妨げになったり、事業所の責任範囲を超えた賠償リスクを招きます。

謝罪はあくまで「感情」に対して行い、責任の認定は管理者・事業所が行うべきです。

② 録音・動画撮影を無断で行うこと

録音は合法ですが、隠し撮りやプライバシーを侵害する撮影はリスクがあります。

必要な場合は必ず事業所・管理者の判断を仰ぎましょう。

③ “その場しのぎの約束”をすること

深刻なクレーム対応で焦ると、

「来週から必ず改善します」

「もう二度とこういうことはありません」

など、実現できない約束をしてしまいがちです。

これは後に「言った・言わない問題」に発展し、トラブルを悪化させます。

弁護士や第三者機関への相談タイミング

訪問リハのクレームは、“早期相談すべきケース”と“通常対応で十分なケース”があります。

次のような場合は、弁護士・第三者機関(地域包括・行政)に早めに相談すべきです。

① 明らかに理不尽・悪質な要求がある場合

例)

・不当な金銭請求

・過度な要求(昼夜問わず電話)

・人格攻撃・脅迫まがいの言動

モンスタークレーマー化の兆候がある場合、 第三者を介入させる必要があります。

② 虐待・放置など“利用者保護”が優先される場合

家族が不在がち、ネグレクトの疑いがあるなど、利用者の安全に関わるケースは、個人で判断せず、必ず機関へ相談しましょう。

③ 法的責任が問われる可能性がある場合

事故・転倒・物損などのケースでは、弁護士の判断が重要です。

「大したことない」と自己判断して対応すると、後から問題が拡大することがあります。

記録の取り方と証拠保全の重要性

深刻なクレーム対応において、もっとも重要なのは“証拠の保全”です。

クレームは「感情」で語られますが、 解決は「証拠」で進みます。

① 客観的な記録を残す

- 訪問日時

- 提供したリハ内容

- 利用者の状態

- 家族との会話内容

- 問題が起きた時刻

- 状況

- 相手の具体的な発言 など

※主観的な表現は避け、事実を淡々と記録します。

② メール・LINE・メッセージのスクリーンショット

連絡手段が残っている場合はすべて保存しましょう。

後追いで確認すると、相手の言い分との矛盾が浮き彫りになることも多いです。

③ 時系列に整理しておく

法的判断の際、「いつ・何が起きたのか」が整理されていることが重要です。

管理者や弁護士への相談もスムーズになり、あなたの負担も大幅に軽減します。

④ 管理者・多職種との共有を必ず行う

深刻なクレームほど、チームで対応する必要があります。

個人で判断すると“対応の一貫性”が失われ、逆に相手の不満を増幅させる結果になりかねません。

深刻なクレームは精神的にも大きな負担ですが、

正しい知識と事前準備があれば、法的リスクを避けながら冷静に対応できます。

あなた1人が悪いわけではありません。

訪問リハというサービスの特性上、トラブルは誰にでも起こり得ます。

必要なときは遠慮なく第三者の力を借りて、あなた自身の安全と心の健康を守ってください。

スタッフがクレームで消耗しないために

訪問リハビリの現場では、

「クレームが来るたびに心がすり減る…」

「否定された気持ちになって、自信がなくなる」

という声が少なくありません。

特に訪問系サービスは、病院や通所と比べて個人に責任が集中しやすい構造のため、

スタッフが精神的に追い込まれやすい特徴があります。

しかし、クレーム対応は一人で抱えるものではありません。

心理的ケア・教育体制・経営陣との連携が整っていれば、クレームは「恐怖の対象」ではなく「改善の材料」に変わります。

ここでは、現場スタッフが消耗せずに働き続けるための、実践的で組織全体に必要な仕組みを解説します。

「施設(老健)リハの“つまらなさ”を変える具体策も読んでみてください」

心理的ケアとチームでのサポート

クレーム対応で最も多い問題は、「一人で抱え込んでしまうこと」です。

訪問リハは外回りが中心で、他スタッフや上司と直接話す時間が少ないため、不安やストレスを共有しにくい環境にあります。

① 「事例共有」を日常化する

クレームやヒヤリハットを共有することで、

「あ、それ自分だけじゃなかったんだ」と安心できます。

- 朝礼で週1回のショート共有

- 困りごとを匿名で投稿できるチャット

- 管理者が“見守るだけ”の相談窓口

これだけでもスタッフの心理的負担は大幅に軽減します。

② 心理的安全性のある職場づくり

「クレームを言ったら責められる」という雰囲気の事業所は離職率が高くなりがちです。

逆に、

- 上司が責めずに話を聴く

- 問題点より“プロセス”を見る

- 感情を吐き出せる環境をつくる

といった職場はスタッフが長く定着します。

③ メンタルケアや相談先の明確化

- 管理者

- 外部スーパーバイザー

- 産業カウンセラー

- 地域包括支援センター(家族トラブルの相談)

相談先が明確にあると、スタッフは「逃げ場」を確保しながら働けます。

教育・研修で自信を持って対応する

クレームが怖いと感じる理由の多くは、

「どう対応すればいいかわからない」

「この言い方で正しいのか不安」

といったスキル不足ではなく“経験不足”です。

教育体制が整っている事業所ほど、スタッフのクレーム耐性は強くなります。

① 初回訪問のロールプレイ研修

初回訪問はクレームの発生率が最も高い場面。

- 挨拶

- 利用者との距離感

- 説明の順序

- 家族の不安に寄り添う言葉

など、ロールプレイ形式で学ぶことで、現場での迷いが減ります。

② “断り方・伝え方”のスキル研修

訪問リハは断らなければいけないシーンが多い仕事です。

- 法的にできないこと

- 制度上できないこと

- 安全上リスクが高いこと

しかし、「できません」だけだとクレームにつながる可能性があります。

そのため、代替案を添えて伝える技術が重要です。

例)

×「それはできません」

→「制度上できない部分なので、安全に配慮してこういった対応なら可能です」

③ クレーム対応のマニュアル整備

属人的な対応は、スタッフ間でクレームの温度差を生みます。

マニュアルに含める内容の例:

- 初回説明で必ず伝えること

- “よくある誤解”とその対応例

- エスカレーション(管理者へ報告する基準)

- 記録に残すべき項目

マニュアルがあると新人でも安心して動けるため、クレームの件数を継続的に抑えられます。

現場の声を経営にフィードバックする仕組み

クレームの多くは現場スタッフだけでなく、組織の仕組みの問題から発生しています。

しかし、現場の声が経営陣に届かないと、同じトラブルが繰り返され、スタッフの消耗も続きます。

① クレームを「個人の問題」にしない

優れた事業所は、クレームを「改善データ」として扱います。

- 件数

- 内容(技術・説明・家族対応など)

- 背景

- 改善案

を共有することで、組織全体で解決できます。

② 現場の負担を“数字”で可視化する

訪問リハの現場は忙しく、「現場がどれだけ大変か」が伝わらないことも多いです。

- 1日の走行距離

- 訪問件数

- 記録にかかる時間

- 電話対応の件数

これを数字で示すことで経営者が現場を理解し、トラブルを生む仕組みそのものの改善につながります。

③ ボトムアップの仕組みを作る

- 月1回の現場意見会議

- 匿名提案フォーム

- 改善できた事例の共有会

これらはスタッフのモチベーションを高めると同時に、「クレームに強い事業所」へと成長させます。

クレームの完全ゼロは難しくても、スタッフが消耗せずに続けられる仕組みづくりは可能です。

心理的負担・スキル不足・組織体制。

この3つを整えることで、 訪問リハの現場は確実に働きやすくなります。

そして何より大切なのは、あなたが一人で抱え込まないこと。

クレーム対応は“チームの仕事”。

安心して働ける現場づくりのために、今日から一つずつ取り組んでみてください。

クレームはサービス向上のチャンス

訪問リハビリの現場では、クレームは避けられないものです。

しかし、クレームは決して「怖いもの」や「悪いもの」ではなく、サービスを改善し、利用者との信頼関係をより強固にするための貴重な手がかりでもあります。

むしろクレームがゼロの現場は、気づくべき問題に気づけていないだけのことも多く、見えない不満が積み重なって突然の解約やトラブルにつながるリスクもあります。

重要なのは、クレームをどう捉え、どう対応し、どう改善につなげるか。

これだけで、事業所全体の品質が大きく変わります。

「残業や過重労働の実態も合わせて知るならこちら」

訪問リハビリの価値を高めるために必要な視点

訪問リハビリは「病院よりも利用者と距離が近い」サービスです。その分、ちょっとした言葉や行動が、安心にも不安にも直結します。

だからこそ、訪問リハが本来持つ価値――

- 生活の現場で支援できる臨床の深み

- 利用者の人生や家族の思いと向き合う専門性

- 一人ひとりに寄り添ったリハビリ提供が可能

これらを最大限に発揮するには、クレームを「不満の声」ではなく、

“利用者がより良いサービスを求めてくれているサイン”として受け取る視点が欠かせません。

■ 訪問リハの価値を高める3つの視点

- 説明の質を高める

誤解やズレはクレームの温床。初回〜日々の説明の積み重ねが信頼をつくる。 - 利用者の“本音”を拾う

表面的な言葉の裏にある不安・期待を読み取る力が訪問リハには必須。 - チームで支える仕組みを作る

ひとりで抱えるほど消耗し、ミスも増える。組織として対応することが業務品質に直結。

これらを実践することで、クレームは自然と減り、サービス満足度は確実に上がります。

利用者・スタッフ・組織がWin-Winになる対応法

理想的なクレーム対応とは、

利用者・スタッフ・組織の三者が納得でき、負担が軽くなる仕組みを作ることです。

そのためには、単に「謝る」「説明する」だけでなく、クレームをコントロールし、良い結果へつなげる戦略が必要です。

① 利用者が安心できる対応

- 相手の感情を最初に受け止める

- できるだけ早く対応する(時間が空くほど不信感が高まる)

- 代替案を提示し、選択肢を持ってもらう

「聞いてくれた」「理解してくれた」と感じてもらうことで、その後の関係はむしろ良くなるケースが多いです。

② スタッフが消耗しない仕組み

- 一人で判断させない(即管理者に相談をルール化)

- クレーム対応のロールプレイ研修

- 感情的ストレスを共有できるチーム環境

スタッフの負担が軽くなれば、離職率が下がり、現場の質が安定します。

③ 組織としての成長につなげる

- クレームをデータ化する(件数・内容・原因)

- 改善策を毎月共有する

- 利用者満足度調査を実施する

組織がクレームを活用できているかどうかで、事業所の将来性は大きく変わります。

クレームは「問題」ではなく「課題」です。

課題が明確だからこそ、改善でき、成長できます。

訪問リハビリは、利用者の生活に深く寄り添える素晴らしい仕事です。

クレームを正しく扱える職場は、利用者にとっても、スタッフにとっても、安心して長く利用・勤務できる“良い事業所”へと必ず進化します。

クレームが発生したときこそ、成長のチャンス。

あなたの一歩が、より良いサービスと働きやすい職場をつくります。

まとめ|訪問リハビリにおけるクレーム対応は「成長の鍵」になる

訪問リハビリは、利用者の生活の場に深く関わるサービスであるがゆえに、

クレームが発生しやすい特徴を持っています。

しかし、クレームは単なる“トラブル”ではなく、サービス品質を高め、信頼関係を深める確かなチャンスでもあります。

クレームの背景には、説明不足、コミュニケーションのズレ、

そして事業所の体制やスタッフの負担など、複合的な要因が存在します。

それらに気づき、改善することで、利用者満足度は大きく向上します。

また、現場スタッフのメンタルケアやチーム支援、

さらに組織全体でクレームを共有し改善する“仕組み化”ができると、クレーム件数は自然と減り、サービスも職場環境も安定していきます。

重要なポイント

- 訪問リハビリは利用者との距離が近く、些細なズレがクレームにつながりやすい

- 説明不足・期待値の違い・コミュニケーション不足がクレームの主要原因

- クレームは「不満」ではなく「改善点のヒント」と捉えることが重要

- 初回訪問の印象と説明が不安を大きく左右するため、丁寧さが必須

- 家族を巻き込んだコミュニケーションが誤解の予防につながる

- スタッフが一人で抱え込まないよう、相談体制や教育体制が必要

- クレームをデータ化し、改善案を組織全体で共有することで再発防止が可能

- 適切な対応ができれば、逆に利用者との信頼関係が強化されることも多い

- 深刻なクレームは法的視点や第三者の介入も視野に入れ、記録の徹底が重要

- クレーム対応力はセラピストとしての価値を高め、キャリアの幅を広げる

クレームは避けたいものですが、向き合い方しだいで、

サービス品質の向上・利用者満足度の改善・スタッフの成長につながる大きな資源になります。

あなたの対応一つひとつが、訪問リハビリの未来をより良いものにしていきます。